-

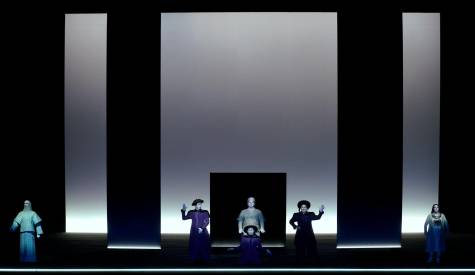

Los cantantes están correctos, que es mucho menos de lo que deberíamos decir para una ópera emblemática como ésta, sobre todo en el caso de la soprano, Irene Theorin. / Fotografía Javier del Real

Los cantantes están correctos, que es mucho menos de lo que deberíamos decir para una ópera emblemática como ésta, sobre todo en el caso de la soprano, Irene Theorin. / Fotografía Javier del Real

Nessun Dorma: La ‘Turandot’ de Bob Wilson

El público madrileño se divide ante un montaje muy esperado, que ha sido criticado por ser demasiado frío y conceptual. Siempre es un desafío actuar sobre una ópera emblemática, y directores tan personales como Robert Wilson jamás dejan indiferente a nadie. El talento se encuentra en la experimentación, aunque no sea recibido por todos de la misma manera

No, nadie se dormirá durante las representaciones de Turandot, porque la interpretación de la Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid, titular del Teatro Real, dirigida por Nicola Luisotti, así como el coro, están soberbios, con una ejecución matizada, fluida, precisa, que utiliza la sala como caja de resonancia y mantiene el espíritu de la función muy arriba, a pesar de ciertos desatinos de la dirección escénica. Por eso reciben el aplauso más destacado cada noche.

Porque los cantantes están correctos, que es mucho menos de lo que deberíamos decir para una ópera emblemática como ésta, sobre todo en el caso de la soprano, Irene Theorin. Y entonces recordamos que Nina Stemme canceló su participación justo antes de comenzar los ensayos por enfermedad, porque la vimos interpretando esta ópera en el Metropolitan de Nueva York y no la olvidaremos nunca. Aquí solo Yolanda Auyanet destaca discretamente en el papel de Liu.

Robert Wilson es un especialista en la iluminación, así que no podemos decir que no consiga crear con la luz unos espacios de gran belleza plástica, misteriosos, depurados, aunque no salimos muy convencidos de que eso sea lo más adecuado para componer esa atmósfera turbia, lujosa y solemne que Turandot suscita.

Las dos líneas de luz blanca, que separan en teatro en tres planos, fuerzan durante toda la función los ojos del sufrido espectador, que no les encuentra el sentido. A un lado quedamos el público y la orquesta, en el medio están el coro y los actores, sobre el escenario; mientras que al fondo vemos una pantalla donde se realizan proyecciones y se simulan ortos lunares.

Una pantalla de la que parece que han salido los actores para enfrentarse con nosotros, como si esto fuera La rosa púrpura de El Cairo –o un montaje de La Cubana-.

Es que la dirección ha impedido la interacción entre los personajes, algo que es básico para aprehender el sentido profundo de Turandot, porque esa princesa fría no se enfrenta con su audiencia, no está enamorado de ninguna persona de la sala el príncipe Calaf, ni suspira por un músico de la orquesta la pobre Liu. Nosotros somos parte en la corte de esa ciudad inaccesible y prohibida, pero siempre los esclavos, que deberíamos atender anonadados lo que ocurre en el interior de ese círculo áulico -entre esas potencias- para ejemplo y escarmiento.

Pero siempre desde detrás de la cuarta pared. Fuera de las murallas de Pekín.

Al traernos aquí, el director provoca una confusión entre los destinatarios de los sentimientos que flotan en el aire: esperanza, deseo y soledad.

Durante unos minutos, vemos la divinidad del Emperador levitando, extática y a media altura. / Fotografía Javier del Real

Les ha prohibido a los actores el mínimo gesto, así que todo se mima, desde el toqué del gong –momento crucial de la trama- hasta el suicidio de la esclava. Los cantantes ejecutan sus partituras como si esto fuese una versión en concierto, pero además como si nosotros les hubiéramos hecho algo, rompiendo las sinergias propias de ese mundo exótico del que viene la historia, traído a esta noche por los libretistas.

Vemos durante unos minutos la divinidad del Emperador levitando, extática y a media altura, sí, esto es muy efectista –bellísima la imagen- y nos transmite perfectamente su carga simbólica, pero después el monarca desaparece, llega un momento en el que el coro le invoca y nos dan ganas de girarnos para ver si es que estuviera en el palco real. En esa ausencia se desconvoca la corte, campo de juego inevitable del reto entre Turandot y Calaf y nos sentimos huérfanos. Porque la desubicación en el escenario de ese personaje, en torno a cuya figura olímpica se construye la representación, es un fallo más, en cuanto que es la alegoría de ese mundo, salvo que lo quisiéramos leer como un eclipse durante el cual se altera la naturaleza de las cosas, algo demasiado retorcido como para ser la intención del director.

Los cantantes ejecutan sus partituras como si esto fuese una versión en concierto. / Fotografía Javier del Real

Un solo mérito, los juegos de luces y oscuridad, las proyecciones, una gigantesca celosía arrugada que simula un bosque inaccesible, consiguen, en ocasiones, que disociemos la música de su contexto habitual y aislemos ciertos pasajes de entre los menos familiares, casi como si fueran de música contemporánea, ahí es quizás donde esté el mejor Puccini, en plena madurez musical y con un pie en la tumba. El artista que se reinventaba con esta composición, el amigo y admirador de Schönberg, padre de la música atonal y del dodecafonismo.

Por lo demás, mucho movimiento mecánico de manos y cabeza de los ejecutantes, que sin el pretexto psicoanalítico y perturbador que Wilson les otorga en otras funciones teatrales que ha dirigido, más maleables, en las que la dirección puede intervenir en el texto, cargándolo de significado, pasan aquí por guiños a la ópera Kunqu.