España estuvo ensimismada a lo largo de casi 300 años; un pensador de nuestra Historia tan meticuloso como Álvarez Junco incluso ha defendido razonadamente que, hasta el inicio de la guerra de Cuba, no se preocupó ni de sus colonias: eso, en versión hacia el interior, se concretaba en la inexistencia de una idea de cercanía comunitaria compartida, y cualquier ciudad tenía que presumir de grande poniendo a las otra muy lejos y en la niebla; lo resumió el Guerra, el torero, cuando le dijeron en La Coruña lo lejos que estaba Sevilla y contestó con aquello de que la que estaba lejos era, precisamente, La Coruña.

Un piccolo mondo antico, cazurro y sensiblero, ha sido nuestro entorno hasta hace bien poco y todavía, en parte, lo sigue siendo. Primero porque, partiendo de lejos, el fracaso final de España en la «colonización de Europa», iniciada a finales del siglo XV por Fernando el Católico al casar a su hija con el padre de Carlos V (Felipe I, inventor del dólar al ponerle al real de a ocho el nombre de tálero) y periclitada a mediados del XVII en beneficio de Francia, hizo que aquí se olvidara el papel desempeñado por ella en el continente.

¿Quién sabe en España que Milán fue española hasta entonces aunque todas las guías de aquella ciudad señalen en sus páginas el límite de la muralla española? ¿Alguien recuerda aquí que en el presbiterio de la catedral de Praga, en el barrio del Castillo, se levanta la tumba del infante Fernando, hermano de Carlos por poner sólo dos ejemplos?

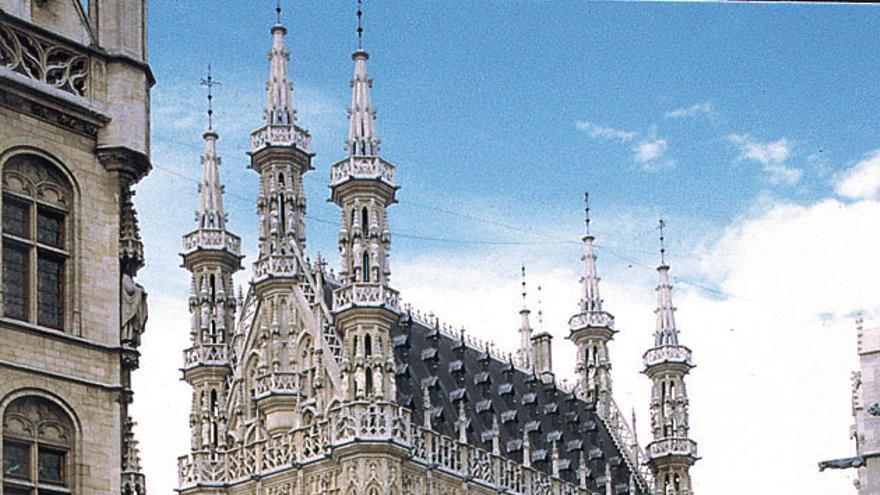

Personalmente me produce emoción encontrar en Bélgica lugares tan españoles –tan andaluces, incluso– como Gantes, Brujas o Amberes. Lo mismo me sucede en Roma con la Piazza d’Spagna, en Nápoles con la calle Toledo, en Venecia, con la que se llama «Lista d’Spagna» o con los abundantes apellidos sefradíes de su judería, idénticos a los de la región búlgara de los ispanioli del delta del Danubio donde nació Elías Canetti, y también saber que Benito Espinoza hablaba habitualmente en ladino, contemplar en Sicilia las manifestaciones de religiosidad popular llegadas de Andalucía. O, en medio de la ciudadela de Buda, descubrir que la bandera de la antigua ciudad que hoy forma parte de Budapest no es otra que la del reino de Aragón, la de Catalina, esposa de Matías Corvino, el monarca más civilizador de los magiares.

De nada de eso somos conscientes porque la derrota en la Guerra de los Treinta Años no sólo fue la de los Tercios sino, más que nada, la de la conciencia sobre el papel desempeñado en este continente (y en los otros).

A partir de ahí España se recluyó en sí misma y colectivamente –otra cosa serían algunas de sus personalidades– se cerró la puerta a todo lo anterior, salvo a su «misión cristianizadora» a cuanto el Siglo de las Luces produciría a partir de entonces. Por eso no se transmitirían a la generalidad de los habitantes de esta tierra ni el descubrimiento de las maravillas de Angkor, en Camboya, «un lugar junto a un río y tan cerca del mar como Sevilla», ni los logros de las expediciones científicas de Antonio de Ulloa, Jorge Juan o Malaspina, ni los saberes de Mutis y el magistral Cabrera y, por tanto, nada de eso pudo contribuir al orgullo nacional que, en aquellos momentos, florecía en todos y cada uno de los países europeos.

En la siguiente centuria la evidente decadencia produjo un nuevo complejo que se pretendió curar con las guerras de África pero que se agravó con el fracaso del 98 y eso, además de la pérdida de Cuba, acarreó la desaparición de la ya de por sí débil idea de nación (o de nación de naciones, como Gran Bretaña) con características modernas. Todo lo rematarían la guerra fratricida y los 40 años de dictadura. Con ellas España llegaría al diván del consultorio psiquiátrico.

Los lodos de hoy son el producto de los barros de ayer y la negativa de tirios y troyanos a reconocerse en esta piel de toro común no es más que un complejo de inferioridad intentando curarse en la piel de otros. De la vieja historia –macama andalusí antes que poesía renacentista– del sabio pobre que se consolaba viendo a otro que aun lo era más, han aprendido muchos a presumir de ricos.

Por eso sería, a partir de ahora, muy saludable contemplar la Historia de España desde lejos; llegar a lugares remotos y descubrir que siguen en el aire relaciones, símbolos, nombres que conectan esos lugares con los nuestros. El hallazgo de todo ello abre perspectivas nuevas y quita de encima la sensación de historia provinciana que existe en el interior de nuestro país, tanto cuando se da rienda suelta al chauvinismo como cuando se reniega de todo cuanto hizo de España un nombre en los cinco continentes.

A pesar de este olvido o esta ignorancia los españoles –y de forma particular los andaluces– tenemos sobre otras colectividades la ventaja de poseer un pasado lleno de relaciones y ya es hora de que dejemos de mirar hacia atrás con complejos de todo tipo y comencemos a mirar nuestra Historia y también la de los demás para descubrir que la nuestra no es ni mejor ni peor. Y, sobre todo, para descubrir que no tenemos los siglos de cartón piedra que nos presentaban las enciclopedias de nuestra escuela sino otros muchos más vivos.

Resulta cuando menos paradójico que se contemple los imperios egipcio, chino o romano con la benevolencia y el desapasionamiento de la mirada histórica y, muchas veces, todavía se hable del imperio español –que en realidad termina a medidos del siglo XVII, o sea, hace más de 350 años– como si fuera un enemigo aún a batir, no por Francia o Inglaterra sino... por nuestros propios progres.