-

Audur Ava Ólafsdóttir. /Fotografía de www.diasnordicosmagazine.com

Audur Ava Ólafsdóttir. /Fotografía de www.diasnordicosmagazine.com

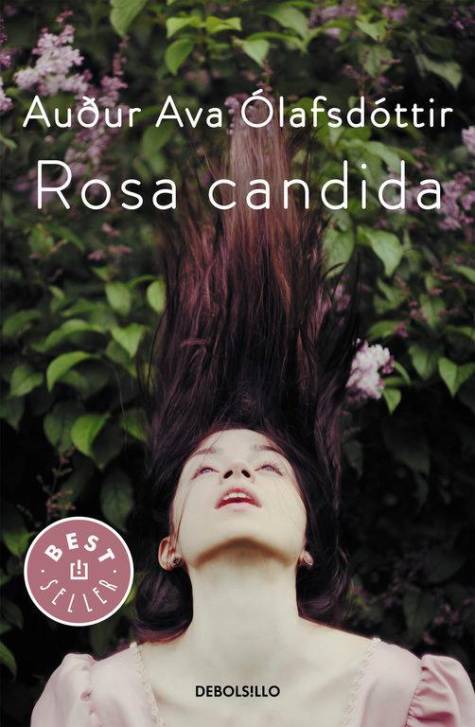

«Rosa candida»: Encontrarse a sí mismo

La rosa candida es una rosa blanca. La rosa de ocho pétalos es una rosa sin espinas, que se asemeja mucho a la anterior, pero que no es blanca, es de un color infrecuente. La rosa candida, como simbolismo de todas las rosaledas, de lo infrecuente, de lo aislado y por salvar, de lo apartado y por encontrar, de lo efímero que puede renacer, es la que le da título a la novela de la autora islandesa Audur Ava Ólafsdóttir

«Rosa candida» es una novela que huele a botánica y a gastronomía permanentemente, página tras página. Un joven de veintidós años deja Islandia para llegar a un pequeño pueblo de alguna parte de Europa y resucitar una de las rosaledas más famosas del mundo, que con el paso del tiempo se ha cubierto de malas hierbas y ha dejado a sus rosales en un estado lamentable. Pero también es una novela sobre las casualidades o la predestinación incluso, y entonces no puede uno salvarse de leer en esa clave toda una serie de acontecimientos. Por un lado, están aquellos que los propios personajes reconocen como efectos de esta marca de la casualidad o la predestinación: que el nacimiento de la hija del joven y el cumpleaños y la muerte de su madre sucedieran las tres cosas en la misma fecha, un siete de agosto; o que el joven encontrara tres tréboles de seis hojas el día que cumplía seis años. Pero por otro lado, del lado del lector tal vez, queda toda una lectura que se ofrece a ser decodificada bajo este código de las coincidencias, si se quiere.

Y aquí entran nuevos simbolismos: que el joven conciba a su hija en el invernadero de la casa de sus padres, el lugar donde está lo fértil, la tierra donde crecen las plantas; que el personaje que daba vida, el que «echaba firmes raíces» (el de la madre) sea el que muere en un accidente y el que hable, moribunda, con sus últimos suspiros, de la luz y los colores de la tierra; que el padre, la figura masculina, sea electricista y se contraponga a este joven interesado en las plantas, el niño mimado de mamá, al que nunca le han interesado las máquinas y cuya virilidad es puesta a prueba por su padre cuando le pregunta algo de electricidad, y puesta en duda por más de un personaje que se cruza con él en la aventura de su vida.

Pero por fuera de este mundo florido que compartían el joven y su madre, una dupla en la familia, está la individualidad. Y en la individualidad se halla sobre todo el cuerpo, eso que es único y únicamente propio. Un cuerpo, en este caso, de veintidós años que se transforma con una cicatriz tras una operación de urgencia de apendicitis, y que ya nunca, entonces, puede volver a ser el que era, aquel sin marca en el abdomen del lado derecho. Un cuerpo que exige ser tanteado y tocado para reconocerse varón y comprobar que tiene vida. Un cuerpo que intenta ser entendido en relación al resto del ser y al cuerpo de los otros. Un cuerpo que necesita del cuidado de las mujeres, y ellas, en la novela, a falta de madre, adquieren un papel fundamental, no importa si se trata de enfermeras, azafatas, vecinas o camareras, jóvenes o ancianas. Sin embargo, como un fruto, este joven madura y ese cuerpo vulnerable y no del todo viril deja de ser pensado como tal para pensarse menos y, en cambio, experimentarse en el deseo que siente por la madre de su hija, o como envase de lo paternal y despliegue del cuidado de ese bebé de nueve meses (que opera en la trama como una presencia mágica, religiosa y sanadora) que va a parar al pueblo aislado de Europa no por coincidencia, sino en este caso por planificación. Cuando el cuerpo se aparta del centro de la escena y pasa a segundo plano, entonces puede comenzar a haber lugar para la gramática, el lenguaje, las palabras: la vinculación no sexual, la comunicación e incluso el cine. El cura Tomás, que habita en el monasterio donde trabaja el joven, es un poco el consejero, aunque hombre de pocas palabras, y precisamente por eso se vale de su pasión, el cine, para aconsejar al jardinero inquieto y confuso, primero sobre comidas, luego y de a poco, sobre temas más profundos.

La comida, así como las plantas con la madre, es ante todo el nexo entre padre e hijo. La presencia del padre va unida, en el recuerdo del hijo, a las horas de la comida. Cuando el joven lo llama por teléfono desde el extranjero, estas conversaciones giran siempre en torno a las comidas. El padre pregunta por recetas, pide consejos a su hijo, que más mal que bien lo orienta. Luego estos diálogos se dan vuelta: cuando el joven está inmerso en su rol de padre de ese bebé de nueves meses, es él quien necesita consejos sobre cocina, y ahora quien pregunta y quien responde es el otro, porque ahora hay otro padre.

Debajo de esta novela natural, llena de pétalos, que huele bien, que colorea, que armoniza, que se cierra con musgos, arándanos y hierba, están todos estos interrogantes existenciales (porque el sexo –o más amplio, el cuerpo- y la muerte son tan protagonistas de la obra como las plantas), una búsqueda permanente de los personajes jóvenes por encontrarse a sí mismos, y una maquinaria audiovisual e intelectual, que es el cine, que intenta explicar o responder a alguna de las cuestiones que aquejan al joven. Antonioni, Bergman y Wong Kar-wai entre otros, cuando hay que responder, o averiguar al menos, sobre las mujeres, la muerte o las comidas.

Calificación: Muy bueno.

Tipo de lectura: Profunda.

Tipo de lector: En busca de sentido.

Personajes: Muy bien perfilados.

¿Dónde se puede leer?: En un parque.